近日,风景园林系“城市生态健康诊断与蓝绿空间效能优化”创新团队吴雪飞教授课题组,在森林生物多样性空间保护规划方面取得新进展,研究成果以“Integrating ecological resilience into forest conservation planning to inform spatiotemporal prioritization”为题在保护科学领域国际学术期刊Biological Conservation上发表。

生态韧性在维持森林生态系统功能与稳定性中起着关键作用。低韧性森林更易受到干扰并发生不可逆转的转变,因此在全球变化背景下,生物多样性保护成效在很大程度上依赖于森林韧性。然而,关于如何将韧性纳入森林保护规划以指导时空优先次序的研究仍较有限。为此,本研究提出了一种基于韧性的森林时空保护优先级(spatiotemporal prioritization)识别框架,将韧性作为“保留(retention)“变量纳入传统空间保护规划的优化过程,从而在兼顾保护价值与成本的同时,更准确评估物种在不同韧性区域的存续概率,提升生物多样性保护成效。

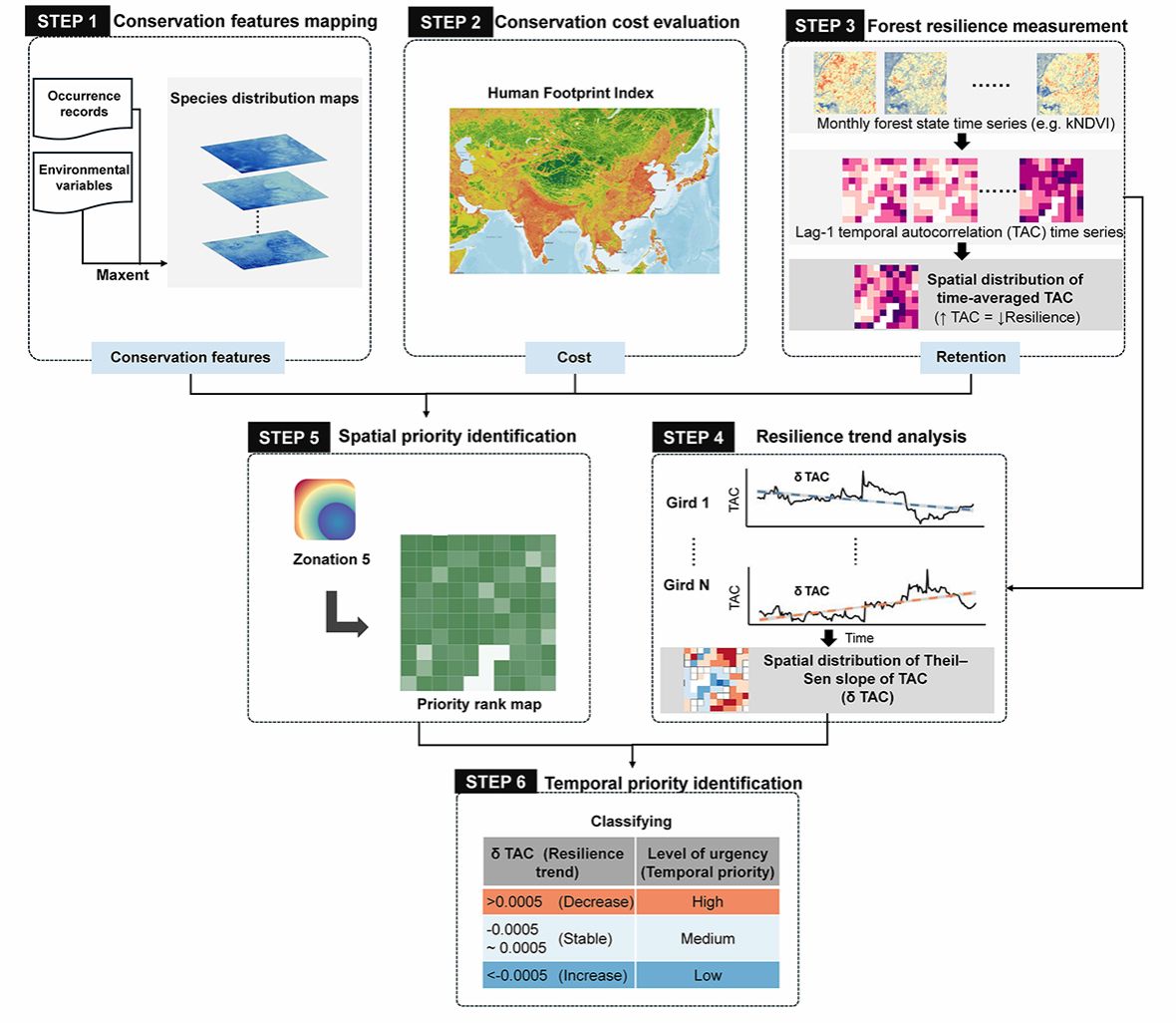

该方案包含六个步骤(图1):(i)保护特征制图——选取代表性物种并用Maxent模型模拟其空间分布;(ii)保护成本评估——以人类足迹指数(HFI)作为保护的机会成本代理指标;(iii)森林韧性量化——基于植被状态(核化归一化植被指数 kNDVI)时间序列计算一阶时间滞后自相关(lag-1 TAC)作为临界慢化(CSD)指标,并对所有时间单元的负TAC值取均值得到平均韧性;(iv)韧性趋势分析——用Theil-Sen斜率估计器计算整个时间序列上TAC的线性趋势以评估长期轨迹;(v)空间优先区识别——使用Zonation将保护特征、成本与韧性综合确定优先区域;(vi)时间优先级判定——以长期韧性趋势表征系统崩溃风险,从而确定干预的时间紧迫度。

图1 基于韧性的森林保护时空优先级识别框架

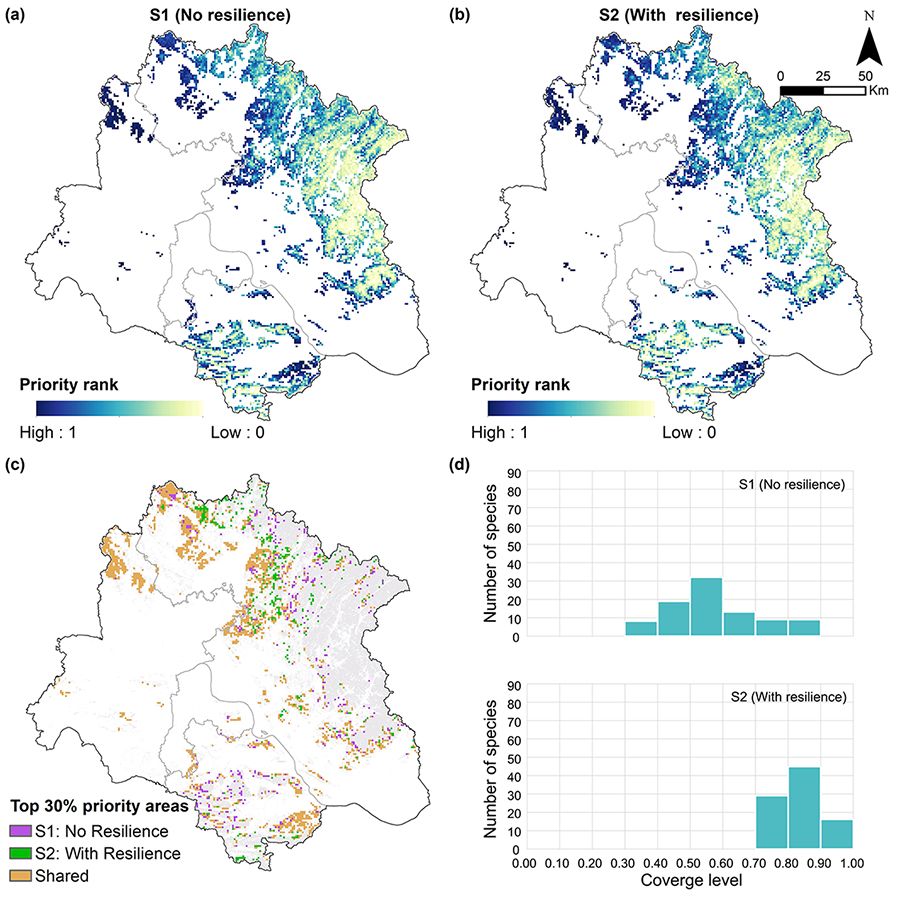

研究以武汉都市圈核心区(CWMA)为例验证了方法框架的可行性,并设置了是否整合韧性的两种情景进行比较。结果显示,前30%的空间优先保护区覆盖总面积1742.3 km²的森林。约有20%的区域在两种情景间发生转移:情景1特有的前30%优先区(图2c 紫色部分)分布较为零散,而情景2特有的优先区(图2c绿色部分)则集中于黄冈北部,该区域森林韧性相对较低,表明韧性的纳入显著改变了优先保护区的空间格局。同时,纳入韧性指标显著提升了大多数物种的保护覆盖率。

图2 不同情景下的空间保护优先区域识别结果。情景1:不考虑韧性。情景2:考虑韧性

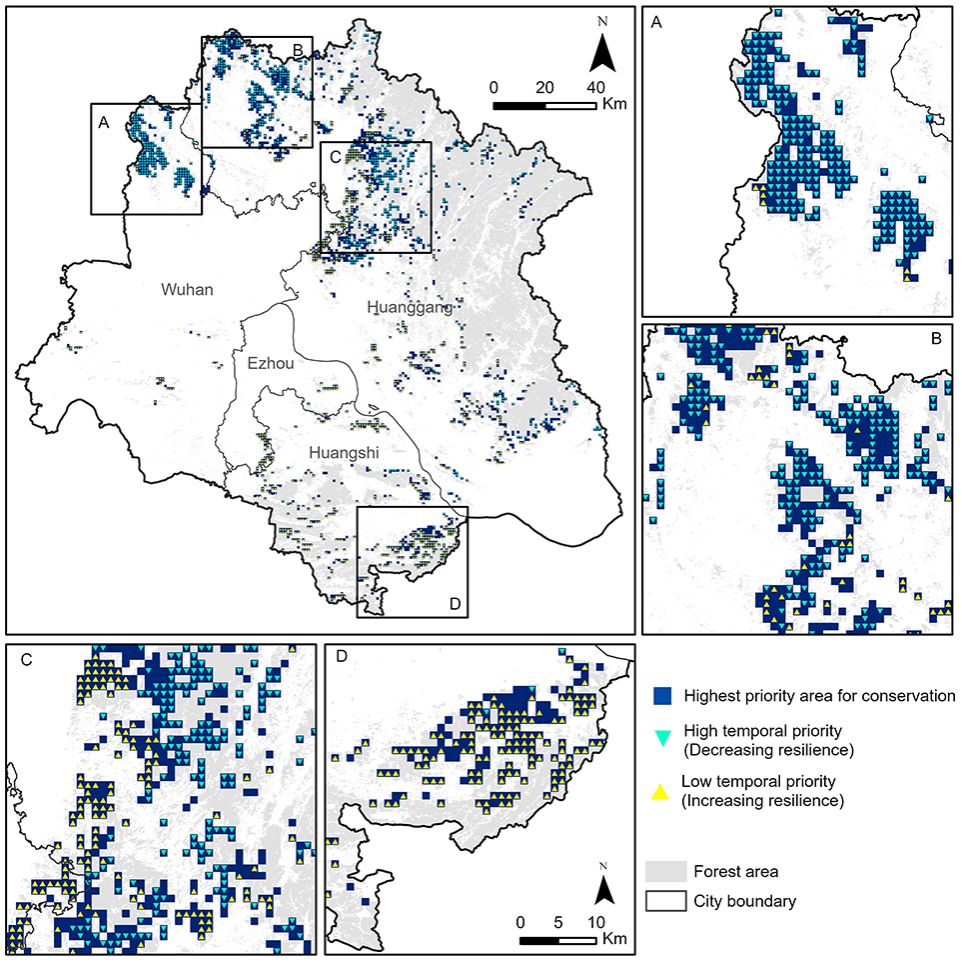

将前30%优先保护区与森林韧性时间变化的空间分布叠加后显示,有803个单元(约631.2 km²森林覆盖)韧性下降,表明亟需干预;849个单元(约591.2 km²森林覆盖)韧性上升,表明干预的时间优先级较低。图3中标记的A、B、C、D区域分别对应四个主要优先聚集区:武汉北部、黄冈西北部、黄冈中部和黄石东南部。其中,A区和B区森林主要表现为韧性下降,C区韧性增减大致均衡,D区则以韧性上升为主。这些结果表明,纳入韧性时间趋势分析能够为保护决策提供更加精准且动态的信息。

图3 基于韧性优化的前30%优先保护区对应的时间优先级

本研究强调了在变化环境中,将生境韧性纳入前瞻性生物多样性空间保护规划的重要意义,并展示了韧性制图在支持这一过程中的潜力——其不仅能够指导空间优先顺序,还能为时空结合的保护决策提供依据。总体而言,研究提出了一种新的方法框架,以支持面向未来的森林生物多样性保护规划与管理。

该研究得到了国家自然科学基金(32371945)的资助。园艺林学学院风景园林系博士研究生谭传东为论文第一作者,吴雪飞教授为论文通讯作者;中国科学院精密测量院杨启池博士,以及园艺林学学院风景园林系博士研究生徐博和李小琦为论文共同作者。

论文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320725005282#s0130

文字:谭传东

审核:吴雪飞