【核心提示】7月16日,我院赴荷兰瓦赫宁根大学暑期实践团于该教学楼6-220学习食品消费行为规律,并探访乳制品企业研发实践,深入探索行业前沿。

瓦赫宁根大学市场营销与消费行为研究组Paul Nales教授率先以“消费者对新兴食品技术的接受度”为题开展讲座。他指出,态度是衡量新技术接受度的核心指标——因多数食品技术尚未进入市场,无法观测实际消费行为,而消费者态度可作为接受度的有效代理。他深入解析双系统理论,以基因编辑食品为例,说明消费者面对复杂技术时,常因“人工干预”的联想标签产生抵触,而理性系统因知识门槛难以激活。他强调,通过反复科普其安全性,借助“曝光效应”构建积极联想,是推动技术落地的关键路径。

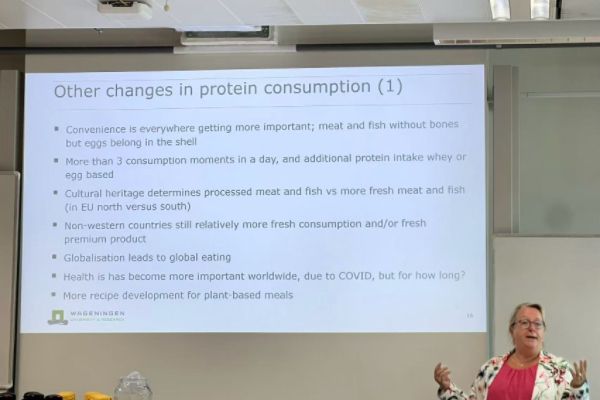

随后,瓦赫宁根经济研究所博士Gemma Tacken聚焦“动物源食品消费行为”展开分享。她以乳制品、肉类等品类为例,揭示消费选择受文化、价格、营养等多元因素影响的复杂逻辑。她谈到,以荷兰本土为例,当地家庭日均饮奶量达0.5升,因消费传统,牛奶直接供人类食用比例持续上升,而亚洲部分国家因乳糖不耐受,植物基奶替代品市场占比超30%。通过跨大洲数据对比,她强调,产品新鲜度、本地化属性及“环境友好性、价格合理性、社会公平性”等可持续维度,正成为影响消费决策的新变量。在互动环节,实践团成员就“不同地区消费差异对食品企业策略的影响”展开讨论,园林2403班的谢瑞恺同学表示:“欧洲与亚洲的乳制品消费差异案例,让我明白企业开发产品必须先明晰当地消费习惯。”

下午,实践团前往Friesland Campina研发中心开展参访。企业研发负责人Fan介绍,作为全球知名乳制品企业,其依托14,000家合作农场的原料供应(年处理约90亿升牛奶),通过500人研发团队聚焦营养健康、工艺优化、包装创新等方向,将牛奶转化为奶酪、婴幼儿配方奶粉等多品类产品,远销100余个国家。在研发车间,实践团成员们实地观察到牛奶从原料到高价值产品的转化过程,直观了解“消费者需求—技术研发—生产实践”的联动机制。园林2301班的陈心洁同学表示:“从牛奶到奶酪的工艺优化过程很直观,特别是企业根据不同市场需求调整配方,让我真切体会到消费需求如何推动研发。”

此次研习活动通过“理论讲座+企业参访”的形式,让实践团成员深入理解食品消费行为背后的复杂逻辑,直观感受乳制品产业如何回应消费需求,为相关研究与实践提供了鲜活样本。

文字:谢瑞恺

图片:谢瑞恺

审核:林辉